会计准则解释第17号

一、关于流动负债与非流动负债的划分

(一)列示。

1.企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。

企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债,即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内(含一年,下同)提前清偿该负债,或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债,该负债仍应归类为非流动负债。

2.对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契约条件)。企业根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十九条(四)对该负债的流动性进行划分时,应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利:

(1) 企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估(如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估),影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。

(2) 企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件(如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估),不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

3.根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定,对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指,企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果该企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。

(二)披露。

附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排,且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的,企业应当在附注中披露下列信息,以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险:

1.关于契约条件的信息(包括契约条件的性质和企业应遵循契约条件的时间),以及相关负债的账面价值。

2.如果存在表明企业可能难以遵循契约条件的事实和情况,则应当予以披露(如企业在报告期内或报告期后已采取行动以避免或减轻潜在的违约事项等)。假如基于企业在资产负债表日的实际情况进行评估,企业将被视为未遵循相关契约条件的,则应当披露这一事实。

(三)新旧衔接。

企业在首次执行本解释的规定时,应当按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。

(1)财政部起草说明

1.相关背景。

2020 年 1 月和 2022 年 10 月,国际会计准则理事会先后针对流动负债和非流动负债的分类、附有契约条件的非流动负债等议题,发布了《对〈国际会计准则第 1 号——财务报表列报〉的修订》,澄清了流动负债与非流动负债的划分、对附有契约条件的负债的流动性划分原则,并增加了相应的披露要求。同时,通过企业会计准则实施机制等渠道了解到,目前我国实务中对负债的流动性划分,特别是附有契约条件的负债流动性划分需要进一步指导。为满足国内实务需要,同时与国际财务报告准则保持持续趋同,我们对负债的流动性划分进一步完善规范。

2.解释的主要内容。

《解释第 17 号》对《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》中流动负债和非流动负债的划分原则进行了修订完善。一是明确企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利,该负债应当归类为流动负债,企业是否行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分;

二是明确对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于契约条件时,应当区别企业在资产负债表日或之前、之后应遵循的契约条件,考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利;

三是明确负债清偿的内涵,并澄清了如果企业负债的交易对手方可以选择以企业自身权益工具进行清偿且该选择权分类为权益工具,那么相关清偿条款与该负债的流动性划分无关;

四是明确了附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排相关信息披露要求,以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。同时,从报表可比性角度出发,《解释第 17 号》对新旧衔接的会计处理进行了规范;在生效日期方面,《解释第 17 号》的生效日期与国际财务报告准则保持一致,企业自 2024 年 1 月 1 日起执行解释内容。

(2)KPMG解读

在现行《国际会计准则第1号》下,如果企业没有无条件 延期清偿负债至报告日后至少12个月的权利,则该负债应归入流动负债。国际会计准则理事会 (International Accounting Standards Board) 已取消无条件权利的规定,但要求延期清偿的权利在报告日必须存在且具有实质性。

与现行《国际会计准则第1号》相类似,负债分类不受管理层意图或以下预期的影响,即企业是否行使延期清偿权利或是否选择提前清偿。

如果企业有权延期清偿负债至报告日后至少12个月,则该负债应归入非流动负债。这项权利可能取决于,企业是否遵从贷款安排所规定的条件 (契约条件)。

在重新考虑2020年版修订1的某些方面后,理事会再次确认:只有在报告日当天或之前必须遵守的契约条件才会影响流动或非流动负债的分类。

企业在报告日后必须遵守的契约条件(即未来期间的契约条件)不会影响报告日的负债分类。但是,如果非流动负债受未来契约条件约束,则企业应披露相关信息,以帮助使用者了解该等负债可能在报告日后12个月内具有偿还风险。参见

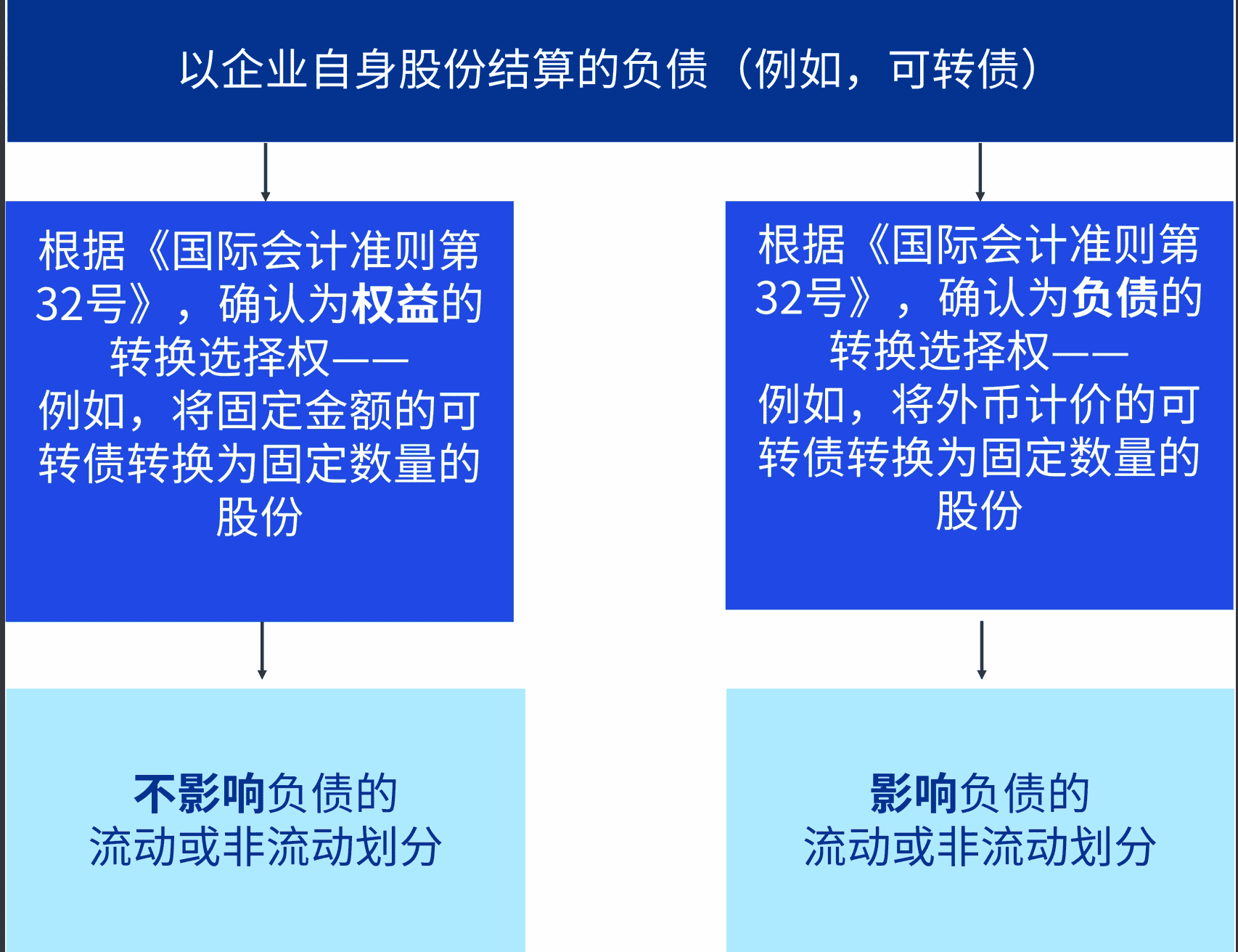

本次修订亦阐明,企业应如何对以自身股份结算的负债进行分类(例如,可转债)。

如果一项负债赋予对手方的转换选择权涉及企业转让自身权益工具,则根据《国际会计准则第32号——金融工具:列报》(IAS 32 Financial Instruments: Presentation),该等选择权应确认为权益或从主债务中分拆确认为负债。理事会规定,企业在将主债务划分为流动或非流动负债时,只能不予考虑那些被确认为权益的转换选择权。

对可转债进行分类时,不同企业可能对《国际会计准则第1号》的现行规定有不同解读。由此,可转债可能被归入流动负债,参见:

二、关于供应商融资安排的披露

本解释所称供应商融资安排(又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排,下同)应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务担保)以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。(一)披露。

1.企业在根据《企业会计准则第31号——现金流量表》

进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的下列信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响:

(1) 供应商融资安排的条款和条件(如延长付款期限和担保提供情况等)。但是,针对具有不同条款和条件的供应商融资安排,企业应当予以单独披露。

(2) 报告期期初和期末的下列信息:

①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。

②第①项披露的金融负债中供应商已从融资提供方收到款项的,应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额。

③第①项披露的金融负债的付款到期日区间(例如自收到发票后的30至40天),以及不属于供应商融资安排的可比应付账款(例如与第①项披露的金融负债属于同一业务或地区的应付账款)的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大,企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息(如分层区间)。

(3) 第(2)①项披露的金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动(包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项)的类型和影响。

2.企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时,应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求识别流动性风险集中度时,应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

(二)新旧衔接。

企业在首次执行本解释的规定时,无需披露可比期间相关信息,并且无需在首次执行本解释规定的年度报告中披露第1(2)项下②和③所要求的期初信息。企业无需在首次执行本解释规定的中期报告中披露第1项和第2项所要求的信息。

(1)财政部起草说明

1.相关背景。

2023 年 5 月,国际会计准则理事会针对供应商融资安排项目,发布了《对〈国际会计准则第 7 号——现金流量表〉的修订》以及《对〈国际财务报告准则第 7 号——金融工具:披露〉的修订》,规范了供应商融资安排的界定、供应商融资安排在现金流量表的披露要求以及相关风险信息的披露要求。从目前国内实务看,供应商融资安排(如反向保理)日益增多,不同企业对其存在理解不一致,影响到会计信息的可比性。为满足国内实务需要,同时与国际财务报告准则保持持续趋同,使报表使用者更好了解供应商融资安排对企业负债、现金流量及流动性风险敞口等的影响,我们对供应商融资安排相关的披露加以规范。

2.解释的主要内容。

《解释第 17 号》对《企业会计准则第 31 号——现金流量表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》中相关内容进行了补充,明确了企业供应商融资安排的范围和披露要求。一是明确供应商融资安排的界定和范围;二是明确供应商融资安排在现金流量表的相关信息披露要求以及根据金融工具准则的相关风险信息披露要求。同时,《解释第 17 号》对新旧衔接的会计处理进行了规范,并从实务操作角度对首次执行的特定情形披露进行了简化处理;在生效日期方面,《解释第 17 号》的生效日期与国际财务报告准则保持一致,企业自 2024 年 1 月 1 日起执行解释内容。

(2)KPMG解读

| 示例:供应商融资安排 | ||

|---|---|---|

| *定性信息* | ||

| [披露条款和条件3(例如,付款期限延长并提供抵押或担保)] | ||

| *定量信息* | ||

| 报告期末20X4年12月31日 | 报告期初20X4年1月1日 | |

| 金融负债的账面金额 | ||

| 在应付账款及其他应付款中列报4: | 2,000 | 1,500 |

| – 其中,供应商已收到融资提供方的款项 | 1,500 | 1,100 |

| 付款到期日的范围5 | ||

| 属于该安排项下的负债 | 发票日后XX-XY天 | 发票日后XZ-ZX天 |

| 不 属于该安排项下的可比应付账款 | 发票日后YY-YX天 | 发票日后YZ-ZZ天 |

根据该修订,企业亦需披露作为供应商融资安排一部分的金融负债账面金额的非现金变动的类型及影响。

该修订还在《国际财务报告准则第7号》关于企业在提供有关金融负债的具体定量流动性风险披露时可能考虑的因素中,增加了供应商融资安排,作为现行披露要求的示例。

企业目前需要考虑哪些事项?

鉴于某些信息并非总能轻易获取,企业需要开始整理额外的信息,以满足新的披露要求——即,供应商已收到融资提供方款项的相关金融负债的账面金额。企业可能需要向其融资提供方获取这些信息。

理事会预计融资提供方在大多数情况下能够提供这些信息,至少是以汇总和匿名的方式(例如,在可能存在限制的情况下)。

生效日期及过渡

该修订于2024年1月1日及之后开始的期间生效,允许提前采用。在首次应用当年,企业可豁免提供部分信息。

如需了解该修订更多相关内容,请联系您的毕马威联系人。

1 亦称为供应链融资、应付款融资或反向保理安排。

2 亦称为保理人。

3 具有不同条款和条件的安排需要分开披露相关条款和条件。

4 如果与供应商融资安排相关的负债在多个行项目中列报,企业需要披露每个行项目以及该项目中的相关账面价值。

5 当范围较宽泛时,可能需要提供关于付款到期日范围的说明信息。

三、关于售后租回的会计处理

(一)会计处理。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。

(二)新旧衔接。

企业在首次执行本解释的规定时,应当按照本解释的规定对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

本解释内容允许企业自发布年度提前执行,若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况。

(1)财政部起草说明

1.相关背景。

2022 年 9 月,国际会计准则理事会针对售后租回的会计处理发布了《对〈国际财务报告准则第 16 号——租赁〉的修订》,对资产转让属于销售时租回形成的使用权资产和租赁负债的后续计量作出进一步规范。从实务看,由于现行准则对资产转让属于销售时租回形成的租赁负债的计量要求不明确,不同企业的理解和做法存在一定差异,而将售后租回形成的租赁负债适用与一般租赁相同的计量要求,可能会造成承租人仅因重新计量租赁负债而确认一项利得,这与售后租回仅就转让至买方兼出租人的权利确认相关利得或损失的要求不一致。为解决前述问题并与国际财务报告准则保持持续趋同,我们对售后租回的会计处理作出进一步规范。

2.解释的主要内容。

《解释第 17 号》对《企业会计准则第 21 号——租赁》中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理规定进行了补充完善:一是明确承租人在对此类售后租回交易所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额的方式不得导致其确认与所获得的使用权有关的利得或损失。二是明确对租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的情形,承租人仍应将终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。在新旧衔接方面,从报表可比性角度出发,要求对《企业会计准则第 21号——租赁》首次执行日后的售后租回交易进行追溯调整。

(2)KPMG解读

利益相关方提出问询,如果售后租回交易产生了可变租赁付款额,主体应如何计量使用权资产和租赁负债。例如,如果租回交易中所有租赁付款额都取决于卖方兼承租人的未来销售情况,则能否接受承租人将使用权资产和租赁负债计量为零,并因此在交易日全额确认出售的利得或损失?

起初,国际财务报告准则解释委员会 (IFRS® Interpretations Committee,简称“委员会”) 的结论是,使用权资产和租赁负债不大可能计量为零。换言之,《国际财务报告准则第 16 号》要求卖方兼承租人估计其在租赁期内预期支付的可变租赁付款额。但是,委员会建议国际会计准则理事会通过修订《国际财务报告准则第16号》来解决后续核算问题。

本次修订确认了以下事项:

- 初始确认时,卖方兼承租人在计量售后租回交易产生的租赁负债时应包括可变租赁付款额。

- 初始确认后,卖方兼承租人将采用租赁负债后续核算的一般要求,即不确认与所保留的使用权有关的利得或损失。

卖方兼承租人可通过不同方法来满足后续计量的新要求。

*示例*

卖方兼承租人从事售后租回交易,出售前标的资产的账面金额为80。预期租赁付款额 (均为可变租赁付款额) 的现值为50,标的资产的公允价值为100,等于所收取的对价。

在交易日

卖方兼承租人以40 (80✖️50/100)) 计量使用权资产,以 10 ((100-80)✖️(50/100)) 计量计入损益的利得。因此,租赁负债计量为50,即使所有租赁付款额均为可变租赁付款额。

租赁负债后续核算

卖方兼承租人将减少租赁负债,如同在交易日所估计的“租赁付款额”已被支付。这些租赁付款额与实际支付金额之间的差额将计入损益。

主体可通过多种方式(例如,作为“预期租赁付款额”或作为租赁期内的“等额定期付款额”)来确定从租赁负债中减少的租赁付款额。

四、生效日期

本解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。